CEO Michael Steidle (Textildruckerei Mayer): Innovationsmanagement auf Schwäbisch

- „Weiter so ist keine Option!"

Die Textildruckerei Mayer ist ein Familienunternehmen auf der Schwäbischen Alb. Führend in der textilen Druckveredelung, im Sieb-, Rouleaux-, Rotations-, Sublimations- und Flockdruck sowie in der 3D-Beschichtung setzt es seine Kompetenzführerschaft zunehmend im Bereich technischer Textilien ein. Ein firmeneigenes Qualitätsmanagement sichert die Rückverfolgbarkeit aller Produktionsabläufe, ein Umweltportfolio den effizienten Energie-, Nachhaltigkeits- und Ressourcenumgang. Textination sprach mit dem Geschäftsführer Michael Steidle.

Die Textildruckerei Heinrich Mayer GmbH ist ein Familienunternehmen, das seit 45 Jahren in der textilen Druckveredelung tätig ist. Wenn Sie sich jemandem, der das Unternehmen nicht kennt, in 100 Worten vorstellen müssten: Was macht Sie einzigartig?

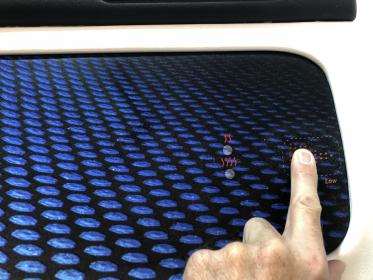

Unser Familienunternehmen mit Sitz im ländlichen Baden-Württemberg hat sich in den vergangenen rund zehn Jahren von einer klassischen Textildruckerei zu einem Systemlieferanten gewandelt. Eine zentrale Voraussetzung dafür ist unser Wissen um die eigenen Stärken. Wir setzen auf bewährte Drucklösungen. Die tauschen wir nicht vorschnell gegen den neusten Trend aus. Stattdessen prüfen wir, ob sich eine andere, innovative Verwendung dafür finden lässt. Oder sich Bewährtes mit Neuem kombinieren lässt. So konnten wir beispielsweise elektronische Anforderungen drucktechnisch lösen. In dem Bereich liegt unser zweiter Schwerpunkt. Ich bin Elektronikermeister und habe meine Ausbildung beim Waagenbauer Bizerba gemacht. Zu der Textilindustrie kam ich über meine Frau.

In welchem Produktbereich fordern Markt und Kunden Sie besonders heraus? Und auf welchen gesellschaftlich relevanten Themenfeldern sehen Sie in den nächsten 10 Jahren besonders großen Innovationsbedarf? Wie ist Ihre Einschätzung, dass die Textilveredlung dafür Lösungen anbieten können wird?

Mobilität ist ein Thema, das uns alle in den nächsten Jahren noch schwer beschäftigen wird. In diesem Bereich ist Trumpf, was wenig Gewicht mitbringt, ressourcenschonend herstellbar und leicht formbar ist. All diese Anforderungen erfüllen textile Trägermaterialien und Composites. In der Öffentlichkeit und auch in unseren Zielbranchen sind Textilien als reiner Werkstoff jedoch noch zu wenig bekannt. Dieses Verständnis gilt es zu fördern.

Waren Mode und Bekleidung gestern und bedeuten hybride Produktentwicklungen wie Ihre keramikbeschichteten High-Tech-Gewebe die Zukunft? Wann müsste der Firmenname angepasst werden, und wie lange werden Sie Ihre breite Produkt- und Dienstleistungspalette noch beibehalten?

Richtig ist auf jeden Fall, dass der Textilmarkt, also der Bekleidungssektor, in Deutschland immer kleiner wird, während der Markt für technische textile Lösungen wächst. Das hat natürlich aus auch Auswirkungen auf unser Geschäft und unsere Schwerpunkte. Textilien sind heute in so vielen Produkten enthalten – das hätten wir uns früher nie träumen lassen!

Was den Firmennamen anbelangt, so haben wir darüber ausgiebig diskutiert. Wir haben entschieden, ihn beizubehalten, weil er weiterhin richtig ist. Die Textilien, von denen wir sprechen, sind zwar mehrheitlich ein funktionaler Werkstoff, aber sie bleiben doch Textilien. Und die Technik, mit der wir unsere High-Tech-Beschichtungen herstellen, ist weiterhin die Drucktechnik …

„Ohne Innovation keine Zukunft“ –Sie feiern in fünf Jahren den 50. Geburtstag des Unternehmens, mit welchen unternehmenerischen Grundsatzentscheidungen werden Sie dann die Zukunft Ihrer Kunden und Mitarbeiter gesichert haben?

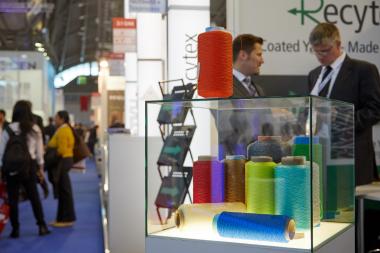

Die Grundsatzentscheidung haben Sie bereits genannt. Sie lautet: „Innovation, Innovation, Innovation.“ Wir können unsere Zukunft nur durch Innovation sichern. Das heißt, wir müssen uns permanent hinterfragen, und die Bereitschaft mitbringen, uns breit zu interessieren, also auf Messen und Ausstellungen gehen und festzustellen, was die Leute suchen.

Innovationsmanager oder Tüftler: Was bedeutet es für einen mittelständischen Familienbetrieb hoch oben auf der Schwäbischen Alb, sich über Spezialitäten in der Nische profilieren zu müssen? Welche Vorteile sehen Sie gegenüber großen Unternehmen?

Die Schwäbische Alb ist eine traditionelle Textilregion. 1980 haben rund 30 000 Menschen hier in der Textilindustrie gearbeitet. 2005 war es gerade noch ein Sechstel. Da bleibt einem nicht viel anderes übrig, als sich profitable Nischen zu suchen und klares Profil zu zeigen. Das Besondere ist vielleicht, dass wir damit gerade hier nicht allein sind. Im Grunde haben alle erfolgreich arbeitenden Textilbetriebe in unserer Region einen ähnlichen Prozess hinter sich.

Als kleiner – und noch dazu inhabergeführter – Betrieb haben wir die kürzesten und schnellsten Entscheidungswege. Das macht uns flexibler als ein großes Unternehmen. Ein Budget wird auch nicht fünfmal hinterfragt, sondern es wird entschieden. Wenn wir einen Versuch machen, können wir ihn abends bewerten und am nächsten Tag bereits reagieren. Wenn etwas nicht funktioniert, brauchen wir auch keine Besprechung mehr – dann war’s das eben.

Gleichzeitig haben wir nicht automatisch ein Budget für Forschung und Entwicklung. Das müssen wir uns erst mal anderswo herausschnitzen. Und zwar im Bewusstsein, dass es auch für den Mülleimer sein kann. Im Rahmen dieses Budgets hat man dann aber als Unternehmer größtmöglichen Freiraum.

Neue Wege zu gehen, bedeutet Entscheidungsfreudigkeit, Überwindung von Ängsten - und damit auch Mut zum Scheitern. Nicht jedes Projekt kann gelingen. Über welche unternehmerische Entscheidung sind Sie im nachhinein besonders froh, sie getroffen zu haben? Was macht Sie stolz?

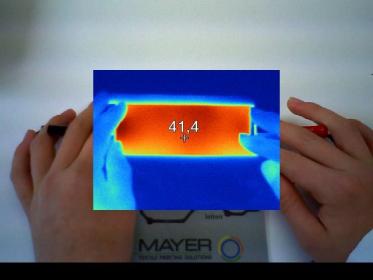

Das ist leicht (Michael Steidle lacht)! Wir haben die Anfrage eines Unternehmens verwirklicht, die uns über Monate hinweg angetrieben hat, die am Ende auch den persönlichen Ehrgeiz geweckt hat. Das war der Einstieg in diese technischen Beschichtungen, der Schlüsel und Türöffner für die technischen Textilien überhaupt. Dabei habe ich, quasi zufällig, alte Ressourcen wieder belebt. Also meine Kenntnisse in der Elektronik. Da habe ich begriffen, dass man mit einem Textil auch ganz andere Sachen machen kann. Wenn man dann nach zwei, drei Jahren das fertige Produkt im Verkauf sieht, dann macht das die ganze Mannschaft stolz!

Jeder für sich und Gott für uns alle: Mit welchen Sparten in der Textilindustrie und aus benachbarten Branchen wünschen Sie sich über Wettbewerbergrenzen hinaus eine engere Kooperation? Für welche übergeordneten Problemstellungen halten Sie das für unabdingbar?

Eigentlich geht es da weniger um Wettbewerbsgrenzen – wobei Kooperationen mit innovativen Wettbewerbern dem Endprodukt immer guttun würden, aber das ist ja in jeder Industrie so!

Für uns ist die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen der textilen Kette wichtig, also den vorgelagertern Unternehmen. Nehmen wir an, ich suche für meine Beschichtung einen speziellen Stoff, der wiederum aus einem speziellen Garn hergestellt werden soll. Schon bin ich auf zwei Unternehmen angewiesen. Zum Glück haben wir innovative Unternehmen direkt vor der Haustür. Manchmal müssen wir aber auch weitergehen, um den richtigen Partner zu finden. Eigenschaften wie Risikobereitschaft, ein gemeinsames unternehmerisches Interesse und die Leidenschaft für Endprodukt sind bei einer erfolgreichen Kooperation enorm wichtig.

Sie arbeiten projektbezogen gemeinsam mit Ihren Kunden, mit Universitäten, Fachinstituten und Forschungseinrichtungen an marktreifen Lösungen. Denken Sie, Deutschland ist ein guter Nährboden für innovative Unternehmer? Was sollte geschehen, um im internationalen Wettbwerb erfolgreich zu bleiben?

Die Zusammenarbeit mit den Instituten ist absolut sinnvoll; schließlich ist es ihre Aufgabe, für Unternehmen Forschungen anzustellen, die diese allein nicht schultern können. Prüfeinrichtungen gehören dazu, genauso wie das Beantragen von Fördergeldern, das nur in Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten möglich ist. Allerdings sind sie öffentliche Einrichtungen und haben daher per se eine andere Zielsetzung als ein Unternehmen: Wir müssen eine vielversprechende Idee schnellstmöglich auf den Markt bringen, damit sie einen Ertrag bringt. Diesen Druck hat ein Forschungsinstitut nicht.

Und Deutschland als Standort? Deutschland ist ein genialer Standort! Aber wir haben ein Infrastrukturproblem: Damit meine ich Straßen und Internet-Anbindung genauso wie den Zugang zu Fördergeldern oder Risikokapital. Das gibt es in Deutschland im eigentlichen Sinne sowieso kaum. Geldgeber für eine Idee zu finden, ist deshalb enorm schwierig.

Ein Beispiel: Ich habe für eine Beschichtungsinnovation im Laufe der Jahre rund 14 000 Euro Fördergelder bekommen. Ein amerikanischer Unternehmer hatte eine ganz ähnliche Idee. Er konnte innerhalb von drei Jahren etwa 35 Millionen Dollar einsammeln, durch Wagniskapital, Crowd-Funding und Fördermittel. Der wußte am Ende gar nicht mehr, wofür er das ganze Geld sinnvoll ausgeben sollte!

Außerdem ist für uns als Unternehmen in Deutschland der große, offene Wirtschaftsraum Europa wichtig!

Sie sind die erste Textildruckerei, die sowohl für Siebdruck als auch für Rotations-und Rouleaux-Druck nach dem GOTS-Standard zertifiziert wurde. Für wie wichtig halten Sie solche Zertifizierung als Alleinstellungsmerkmal im Wettbwerb?

Solche Zertifizierungen sind wichtig, weil wir mit Kunden aus dem gehobenen und dem Premiumsegment zusammenarbeiten. Gerade in Zeiten, in denen – ohne Zweifel berechtigt – immer größere Anforderungen an ein nachhaltiges Wirtschaften gestellt werden und auch die Außendarstellung eine stetig wachsende Aufmerksamkeit erfährt, können wir so unsere Auftraggeber unterstützen. Wir bieten deshalb verschiedene Druckverfahren an, die alle zertifiziert sind. Über eines müssen wir uns jedoch im Klaren sein: Würden wir – und alle anderen Mitglieder der textilen Kette – die Mehrkosten einfordern, wäre der Preisaufschlag so enorm, dass ihn keiner mehr akzeptieren würde.

Wie empfinden Sie den Willen zur Leistungsbereitschaft in der nachrückenden Generation? Und wem würden Sie empfehlen, in die Textilindustrie zu gehen und wem davon abraten?

Wir arbeiten sehr viel mit Studenten und Praktikanten zusammen; jedes Jahr geben wir zwei Studierenden die Möglichkeit, für ihre Master-Arbeit bei uns im Hause zu arbeiten und zu forschen. Oft erleben wir bei diesen Nachwuchskräften großes Engagement und den Ehrgeiz, das eigene Projekt zu einem sinnvollen Abschluss zu bringen. Gleichzeitig fällt es uns schwer, unsere Lehrstellen zu besetzen; die Vorstellung, fünf Tage die Woche acht Stunden zu arbeiten, scheint abschreckend zu sein.

Und wem würde ich empfehlen, in die Textilindustrie zu gehen? Jahrzehntelang haben wir unserem Nachwuchs ja vehement von der Textilindustrie abgeraten, weil angeblich ohne Zukunft … Als echte High-Tech-Industrie ist sie interessant für Ingenieure, Verfahrenstechniker, Chemiker oder Elektroniker. Ganz wichtig: Leute mit Visionen! Wer die klassische Textilindustrie sucht, muss bereit sein, weltweit zu arbeiten, dann wird man nicht arbeitslos. Viele Unternehmen suchen händeringend Betriebsleiter oder Geschäftsführer für ihre außereuropäischen Niederlassungen.

© Textildruckerei Heinrich Mayer GmbH, Claudia & Michael Steidle

© Textildruckerei Heinrich Mayer GmbH, Claudia & Michael Steidle

© Textildruckerei Heinrich Mayer GmbH

© Textildruckerei Heinrich Mayer GmbH

© Textildruckerei Heinrich Mayer GmbH

© Textildruckerei Heinrich Mayer GmbH

© Textildruckerei Heinrich Mayer GmbH

© Textildruckerei Heinrich Mayer GmbH

Die Fragen stellte Ines Chucholowius, Unternehmensberaterin und Geschäftsführerin der Textination GmbH.